ラテン語の学習書

ラテン語という言語は、最近では日本でもポピュラーになりつつあるが、それでも、欧米に較べるとほとんど広まっていない状況である。したがって、日本で商業出版されるラテン語学習書のヴァリエーションはきわめて限られているし、一回に刷られる冊数も限定されている。

ラテン語という言語は、最近では日本でもポピュラーになりつつあるが、それでも、欧米に較べるとほとんど広まっていない状況である。したがって、日本で商業出版されるラテン語学習書のヴァリエーションはきわめて限られているし、一回に刷られる冊数も限定されている。しかしながら、ラテン語というのは、少しでも学問をまともにやろうとするなら、文系だろうと、理系だろうと、およそどの学部だろうと学科だろうと必要となってくる言語である。文学・歴史学・神学をやる人は当然として、法学・医学・生物学・化学などでも、まともにやろうと思うならばラテン語は必須である。したがって、ラテン語の需要は本来的に高い。

さて、このように、市場における需要と供給のバランスが悪いと、いったいどうなるか? 答えはおのずと知れている。発売された学習書は、間もなく市場から消えてしまうのである。そして、次に刷られるのは良くて数年後、しかしたいてい十数年後である。最悪の場合、二度と刷られない場合すらある(いわゆる「絶版」)。

実際、私自身、うかうかしていて手に入れそこなった本がいくつかある。例えば、『ラテン広文典』はその一つであるし、ほかにも、いくつかある。これらの本を手に入れようとすれば、神保町や本郷の古本屋で、原価の数倍の価格で買わなければならない。ヤフー・オークション等でも同じ結果だろう。(したがって、ぜひ出版社のほうでは、継続的に市場への供給を行うように心がけて欲しい。)

だから、ラテン語の学習書は、手に入れられるうちに絶対に手に入れておくことが肝心である。さもないと、あとで後悔することになる。事実、すでに下記のリストの中にも、入手困難・不能となっているものがある。

打ち明けた話をすれば、日本には、「これ一冊やれば大丈夫」というラテン語の学習書は存在しない。一読して納得できる解説が書いてある文法書は存在しないし、また、多くの本で致命的なのは、例文や読解練習が余りにも少ないことである。例文を使っていても、初学者には不適切な難解な文章である場合も少なくない。したがって、いくつかの学習書を参照しながら勉強することが必要となってくる。もちろん、英語・ドイツ語などの外国語ができれば、より行き届いた記述の本を参照できるので、その分有利である。

下記のリストは、私が実際に使った書籍のリストである。実際に使ってみた感想を添えておくので、購入の際の参考にして欲しい。

入門書

-

- 大西英文『はじめてのラテン語』 (講談社現代新書)

これからラテン語を学ばれる方には、ぜひともオススメしたい良書である。何といっても、楽しく読めて、ラテン語に対する興味がいっそう掻き立てられる。記述の体裁も親切である。ターゲットがきちんとラテン語入門者に絞り込んであり、初学者にとって難しすぎる内容はきちんと削ぎ落としてある。その結果、新書版で、簡単に読み通せる分量であるが、きちんとラテン語の文法の概観を得られるようになっている。また、「ですます」調を使っており、「ラテン語」にまとわりつく小難しい感じがまったく感じられない。

・・・などなど、本書の優れた点をあげればきりがないが、この本の本当の魅力は何といっても大西先生の浩瀚な知識である。彼の薀蓄に魅了されつつ、読者はいつの間にか最後まで辿り着いている。そういう本である。多分、ラテン語にまったく興味がない人が、単なる雑学の本として読んでも楽しめるだろう。ましてや、これからラテン語を学ぼうという方には、ぜひとも読んで欲しい一冊である。

なお、私が買ってから外装が変わったようだが、中身は一緒である。

文法書

-

- 有田潤 『初級ラテン語入門』 (白水社)

邦語の文法入門書としては、解説がもっとも分かりやすく書いてある。初級者のために、煩雑すぎる文法事項を思い切って削ぎ落としてあるのも良い。さらに、本全体が読章を中心に組まれているのも優れている点で、文法事項と練習問題をきちんとやると、3課に1課程度の割合で現われる読章がスラスラとよめる仕組みになっている。自身の上達が目に見えて感じられるのが嬉しい。読章の単語がテキストの下に並べてあるのも嬉しい。これで辞書や巻末の単語集を参照する手間なく、ラテン語の上達に力を注ぐことができる。なお、この本のラテン名は「Elementa linguae Latinae」であるが、同書12ページによると、「〔・・・〕古代ローマ人はふつう〔アルファベット〕をエレメンタelementaといった。エレメンタという語の由来は不明であるが、一説によるとLMN(el-em-en)がもとではないかとされている。古いラテン語のアルファベット20字を2列に並べるとLMNがはじめにくるからである」らしい。だとすれば、本書のラテン名は、さしずめ「ラテン語のABC」とでも訳すべきものだが、その名の通り、きちんと初級者向けに書かれた本である。

ただ、それでもやはり初級者にとっては解説が簡略すぎて難しいと感じられるだろう。英語ができる方は、この本を読んで分からなかった箇所は、ウィーロックで学ばれるとよいだろう。

また、実際の羅文に接すると、この本の文法知識では足りない部分が出てくるだろう。もう少し突っ込んだ内容まで書いてある文法書がもう一冊必要である。

なお、著者は独文学者で、早稲田大学で教鞭をとられていた方。

- 村松正俊 『ラテン語四週間』 (大学書林)

私が一番最初にやり遂げた本。それだけに思い出深いが、オススメかといえばそうともいえない。とにかく説明が簡略に過ぎ、初学者にとってはチンプンカンプンである。多分原典からそのまま抜粋しているためか(それ自体は悪いことではないが、結果として)、例文も少し難しすぎる場合が多い。単語をいちいち巻末の単語集で調べなければならないのも面倒である。こういう次第で、私自身も、何度挫折したか分からない。何度目かの挑戦で、ようやく最後までやり遂げることができた。世の中には頭の良い人がいるから、この本を文字通り四週間であげてしまう人もいるのだろうが、そういう人はおそらく少数派なのではないかと思う。

とはいえ、この本をやり遂げれば、古典を読むのに必要な文法知識は一通り身につくのは確かである。また、それらの文法事項が四週間28日に区切ってあるので、実際に四週間で終えるかは別として、だいたいの勉強の見通しをつけることができるのも本書の良い点である。

なお、一日のカリキュラムが退屈にならないように、いくつかの文法事項を混ぜているので、情報を検索するのには向いていない(文法事項索引もついていない)。あくまで、「学習文法書」ととらえるべきで、「調べるための文法書」ではない。

あと、本質的なことではないが、昭和36年の版そのままなので、本の見た感じがかなりレトロである。それが気に入らない方は、紙の外装を外してしまうとよい。中から出てくる布の装丁は、意外にしゃれたものであることに気づかれるであろう。

- 樋口勝彦・藤井昇 『詳解ラテン文法』 (研究社)

本書は、『ラテン語四週間』とは反対に、「調べるための文法書」であって、「学習文法書」ではない。はしがきには「本書ははじめてラテン語を学ぶ人たちのために、できるだけやさしく」云々と書かれているが、例えば、規則動詞の未来形の説明が「規則動詞の直接法未来(能相)を学べ(別冊 §§ 177~180のそれぞれ(1)(C)))。」の一言で終わっているところを見ても、到底そういう印象は受けない。したがって、本書一冊でラテン文法をマスターしようというのは無謀である。そうではなく、この本は、一通り文法の学習を終えた人が、文法事項を調べる際に、威力を発揮する本である。収録された文法項目を体系的に整理した巻末の「索引」 (「項目による索引」)から引けば、たちどころに知りたい文法事項に辿り着くことができる。コンパクトで、持ち運びにも適している。初学者は持っていなくても問題ないが、中級者以上の人は、座右に一冊持っていると頗る便利な本である。

- G. D. A. Sharpley, Beginner's Latin (Teach Yourself Books)

この本は、ラテン語の初級者に人気が高い本である。CD(私が買ったときはテープだった)もついているので、耳から語学をやりたい人には良いかもしれない。ただ、どうも私の趣味には合わなかった。文法知識が小分けにされすぎて却って分かりにくくなっているのと、テキストが面白くなかったので、投げ出してしまった。あまりオススメできない。

- Frederic M. Wheelock, R. A. LaFleur (Ed.), Wheelock's Latin (HarperCollins College Outline)

英語ができる人には、ぜひオススメしたい一冊である。とにかく、文法の解説が丁寧でわかりやすい。例文も信用できる。いちいち単語を辞書で引く手間が要らない。・・・などなど良い点はたくさんあるが、何と いっても優れているのは「Sententiae Antiquae」のコーナーである。これは、各課の文法事項の理解を深めるために、ホンモノの古典の文章から引いてきた文章である。それも、キケロー・セネカ・ホラーティウスなどの名文ばかりである。しかも、きちんと学習者のレヴェルに合った文章を引いてきているので、例文を理解するのに困難を感じるこ とはない(難しい文章については、きちんと学習者のレヴェルに合わせて手直しをしてある。なお、その場合は、出典にアスタリスクがないので、一目で見分けられる)。したがって、このコーナーの文章をすべての文を書き取って練習すれば、いわば「正しい」ラテン語が書けるようになる。

また、無事に最後まで辿り着いた人には、Loci AntiquiとLoci Immutatiという二つの読章が待っている。これも、学習者の実力に配慮して集められた大家の文章ばかりであり、この本できちんと学んだ方は、存分に楽しめるだろう。

ただ、ややサイズが大きいのが難点。持ち運びには不便であり、家において自習用として使うのがよいだろう。

一言でまとめると、英語ができる人は、とりあえずこれ一冊買っておけば、基本的にほかに何も買わなくともラテン語はかなりマスターできる。しかも、少なくとも半年くらいは退屈しないだろう。それくらい、親切で内容豊かな本である。

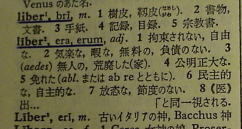

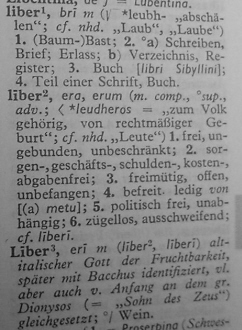

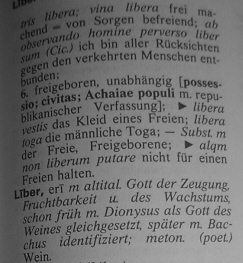

辞書

ここでは、初級者から中級者に適切と思われる辞書を紹介しよう。参考のために、「liber, libri」、「liber, libera, liberum」、「Liber, Liberi」の3語についての解説を引用して比較してみよう。それぞれの辞書の特色がよく表れている。

-

- 田中秀央『羅和辞典』(研究社)

“外語の辞典のほうが断然使いやすい”という人は別として、まずはこれを買うのが定石だろう。というのも、入手可能な羅「和」辞典というと、これ以外に選択肢がないからである(厳密に言えば、国原『古典ラテン語辞典』とカンドウ『羅和字典』もあるが、初学者が手を出せる価格帯をはるかに超えてしまっている)。

初版は1952年とかなり古いが、ラテン語のような古典語の場合は記述が古くなる心配がないので、別に気にする必要はない。1966年に増訂新版が出て、現在に至っている。私が持っているのは、1998年の31刷である。順調に刷数を重ねているロングセラーである。約45000語収録。

「初版まへがき」によれば、本書の成立は次の通りである:

- 「・・・今を去る四十三年前に恩師Raphael von Koeber先生より給はったFestina lenteの金言を体しつつ、愈愈〔いよいよ〕独りペンをとりあげたのは昭和十年三月であつた。」

- 「・・・最初の計画が稍〔やや〕広汎に過ぎたので、更〔あらた〕めて昭和十七年三月から西洋古典の若き学徒斎藤信一君の助力を得て、この羅和辞典の編纂に着手した。」

- 「・・・然るに編纂半ばにして斎藤君が戦争の犠牲となつたので、爾後は専ら一人で努力を続け、茲に〔昭和27年〕漸く完成の喜びを見るに至つた。」

したがって、足かけ18年の歳月をかけて完成された辞典である(なお、本書で旧仮名遣いが用いられているのは、この「初版まへがき」が唯一であって、その他はすべて新仮名遣いになっているので安心して欲しい)。

「初版まへがき」によれば、この辞書のタネ本は、同じく現在でも愛用されるロングセラーである、ランゲンシャイトの羅独独羅辞典(この辞書もすぐあとで紹介する)のうち、羅独辞典の部分である。しかし、横のものを漫然と縦にしただけでは、読者への配慮は不十分である。真に日本人に役立つような辞典にしたいと思えば、それ以上の創意工夫が必要である。田中先生はこう考えられた。

そこで、田中先生は、独自の創意工夫を加えられた。「特色」によれば、日本人には元来馴染みの薄い固有名詞や固有形容詞をガンガン収録するとともに、ギリシア語のラテン語形を厭わず収録し、さらに医学や生物学のことを考えて、医学用語・薬名・動物名・植物名などを収録した。こうして、日本で長らく愛されることになる羅和辞典が完成したのである。

田中先生の言葉を引けば:

「・・・〔ランゲンシャイトの羅独独羅辞典〕はラテン文学の普通の古典を読むには頗るよい辞典であるが、私がわが同胞向きに計画しているものとしては語彙の数も種類も到底不足なので、

- Lewis and Short: A Latin Dictionary;

- Menge-Güthling: Lateinisch-deutsches und deutsch-lateinisches Wörterbuch; I. Teil: Lateinisch-deutsch;

- Heinichen: Lateinisch-deutsches Sch[u]lwörterbuch;

- Quicherat-Daveluy et Chatelain: Dictionnaire Latin-Français;

- Bonoist-Goelzer: Nouveau Dictionnaire Latin-Française;

- Candau: Lexicon Latino-Japonicum

- Georges: Ausführliches Handwörterbuch, Lateinisch-deutsch;

- G. H. Nall: Macmillan's Elementary Latin-English Dictionary;

- E. Kraetsch und A. Mittag, Lateinisches Taschenwörterbuch; I. Teil: Lateinisch-Deutsch;

- C. T. Lewis: An Elementary Latin Dictionary;

- H. Menge: Langenscheidts Taschenwörterbuch, Lateinisch-Deutsch改訂版;

- Souter[:] A Glossary of Later Latin to 600 A.D.;

- Habel: Mittellateinisches Glossar

とのことである。厖大な作業が必要だったことだろう。

このように、田中先生の血と汗と涙が結晶した素晴らしい辞書であるから、使い勝手もとてもよい。何といっても、日本語で引けるのが便利である。今でも、分からない単語に出くわしたらまずはこの辞書を引き、それでもしっくりこなければポンス(後述)を引く、という感じでやっている。だから、もっとも参照頻度の高い辞書はこの辞書である(ただ、ポンスから引く場合も多々ある。この辺りは臨機応変である)。

語源が書いてあるのも頗る便利である。というのも、ラテン語では派生語のでき方が直接的であるから、語源を見れば語の意味の核心部分がつかめる場合が多いからである。例えばcultusだったら、雑多な訳語の羅列よりも、「colereの名詞形である」というただ一つの情報のほうが、実際には100倍役に立つのである。これは例えば、ドイツ語の「Zug」という概念を知るのに、雑多な訳語の羅列よりも、「ziehenの名詞形である」というただ一言の情報のほうが100倍有益であるのと事情は同じである。

- Langenscheidt Taschenwörterbuch Latein. Lateinisch-Deutsch / Deutsch-Lateinisch.

私がこの辞書を持っている理由は二つある。

上述の通り、田中『羅和辞典』は素晴らしい辞書である。しかし、成立事情が物語るように、「日本語―現代西洋語―ラテン語」という、いわば「二重のレンズ」を通じてラテン語を見ていることも、またあらがえない事実である。その歪みを補正するため、というのが、第一の理由である。「裏を取るため」といってもよい。

ただ、この理由でこの辞書を開くことは、実際のところあまりない。田中『羅和辞典』の項目を見てしっくり来ないときには、むしろ、たいていポンスのほうを開く。ポンスのほうは、どういう語とともに使われるかという用例が出ているので、こちらのほうが読んでなるほどと思うことが多いのである。

つまり、私がこのランゲンシャイトを開く場合は、ほぼ常に第二の理由からである。

第二の理由というのは、「ラテン語で何というのか分からない」というときに、この辞書の独羅の部分を引くのである。私の場合、この使い方がほとんどである。そして、この目的ではとても役に立っている。羅独のほうは貧弱なのでほとんど引かない。

独羅のほうも貧弱なので、余り網羅的ではない。だから、頭に出てきたドイツ語の概念で引いてみて、それで載っていない場合には、別のドイツ語の(よりドイツ的な)概念に置き換えて引いてみる。そうすると大体出ている。

一言でまとめると、そこまでして買うほどの辞書ではないと思う。私はたまたまドイツ語が一番身近だからそうしているだけの話で、多くの人にとっては、和羅辞典や英羅辞典のほうが使いやすいだろう。また、同じ羅独を買うなら、次に掲げるPONSの学習羅独のほうが百倍勉強になる。

-

- PONS Wörterbuch für Schule und Studium. Lateinisch-Deutsch.

-

私のイチオシはこれである。

この辞書は、タイトルからも分かるように、「学習」ラテン語辞典である。このため、ラテン語を学ぶ人に配慮した、とても親切な記述となっている。

まず、見やすい。意味のかたまりごとに、きちんと改行してある。これは何だか当たり前のことを言っているようだが、実は、田中『羅和』やランゲンシャイトでは、そうなっていないのである。だから、これは本書の特筆すべき特色であるといってよいだろう。

私などは、現代語はすべて読みやすい学習辞典で学んできたので、田中『羅和』やランゲンシャイトは、はっきり言って読みにくい。

これに対して、ポンスは今までの学習辞典と同じような感覚で見やすい。違いは日本語ではなくドイツ語で書かれていることだが、これについても、独和を読み込める電子辞書があれば、ほとんど気にならない。これは楽しい。

しかも、情報が詳しい。どういう語とともに使われるか、という用例がきちんと書いてあるので、概念をしっかり理解できる。これも、現代の学習辞典と同じ感覚である。熟語的表現も多く収録している。

また、ランゲンシャイトのような古い辞書と異なり、固有名詞も多く収録している。恐らく、ヨーロッパ人も最近では古典離れが起きており、かつての常識がもはや常識ではなくなったからであろう。現代日本人の漢学の素養が、もはや明治時代の日本人の漢学の素養の足元にも及ばなくなったのと同じである。

しかし、それは、どのみち西洋古典に馴染みの薄い日本人には、かえってありがたいことで、例えば、この神様はこれこれの神様です、などと簡明に解説してくれていると、本当に助かるのである。

表紙裏と裏表紙裏が地図にあてられているのも、現代語の学習辞典を髣髴とさせる工夫である。こういう点もランゲンシャイトより優れている。地図は古典を読む上でとても重要である。地図なしでガリア戦記が読めるだろうか。

あくまで「学習」辞典であることに徹した辞典であるから、初級者・中級者にとっては、本当に親切な一冊である。ぜひ手許に置かれることをオススメする。

ラテン語のコンテクスト

ラテン語が使われていた頃の社会の雰囲気を知ることは、語学の上達においてとても重要なことである。このことは、千野栄一先生も『外国語上達法』の中で、「レアリア」という一章を設けて力説しているところである。実際、ドイツに来ればドイツ語が上達し、フランスに来ればフランス語が上達するというのは、その言語を耳にする機会が多くなるという理由のほかに、さまざまな言説のコンテクストを知るという要素が大きい。

もちろん、ドイツ語やフランス語のように現役で使用されている言語であれば、その国にいけばよいからある意味簡単であるが、ラテン語のような古典語の場合は、なかなかそういうわけにもいかない。しかし、古代ローマへのタイムスリップが不可能であるわけではない。

まず、重要なのは、ヨーロッパの史跡を巡ることである。ローマに行ったらフォロ・ロマーノやコロッセオ、テルメ・ディ・カラカラなどに行って、想像力を逞しくすれば、彼らがどういう技術をもっていて、どういう生活を送っていたのかというのが、この上ないリアリティをもって体感できるのである。

また、さまざまなメディアを用いてもいい。専門書を繙いて楽しむに超したことはないが、歴史映画や歴史小説でもよい。要は、楽しんでその頃のことを思い描くことである。ここで紹介するのは、そのために役に立ちそうな作品である。なお、ローマ法に関する専門的な文献はこちらを参照。

-

- ベン・ハー(DVD)

1959年のオスカーを11部門で受賞した有名な作品なので、ご存知の方も多いだろう。 『A Tale of the Christ』という副題がついていることからも分かるように、キリストの生誕から処刑にあたる時期のユダヤを扱っている。

ただ、話にはキリストはほとんど出てこない。話の中心となるのはユダヤの名家であるフル家のユダ(Judah Ben-Hur)である。「ベン(בן)」というのは、ヘブライ語で息子という意味らしい。

当時のユダヤは古代ローマの属州の一部となっており、そこからいろいろな軋轢が生じる。

まず、ユダの幼なじみであるローマ人のメッサラは、軍団の司令官(tribune)としてイェルサレムに赴任してくるが、お互いの愛国心から反目することになる。ユダの妹が新属州総督の行列に屋根瓦を落としたために、ユダは謀反の疑いをかけられ、一族は逮捕され、ユダはガレー船に送られる。しかし、海戦の際にコンスル(執政官)の命を助けたことから、コンスルの庇護を受けることになり、奴隷の身分を脱する。そして、ユダヤ人代表として四頭馬車の騎手としてローマ人代表のメッサラと対決することになる。

次に、イエス・キリストであるが、宗教の勃興が統治を困難にすることから、 周知の通り、ローマの法廷において有罪の判決が下され、処刑されることになる。

そして、この二つの軋轢が絡み合ってストーリーを織りなすわけである。もちろん、キリスト教徒とユダヤ教徒が結合したアメリカでつくられた映画であるから、ユダヤ教徒とキリスト教徒の対立は省略されている。代わりに、一連の軋轢は、ローマ人とユダヤ人の民族対立として描かれている。つまり、善玉はユダヤ人、悪玉はローマ人という構図である。

このため、対立の一方の軸として、ローマの人々についても、かなり詳しい描写がなされている。したがって、服装から統治制度まで、ローマのほうに注意して見れば、古代ローマの風俗がいろいろと分かるであろう。

例えば、ローマの軍団(レギオー)のいでたちや、ガレー船の内部、あるいは海戦の戦い方など、注意して見ていれば、その後、いろいろな作品を読んでいるときにも、具体的なイメージを浮かべやすい。

また、作品のクライマックスを飾る、前述の四頭馬車競馬(映画を見た方ならわかるだろうが、スゴい迫力である)にしても、なぜ、ローマ人はああいう風に派手な(ある意味野蛮な)見世物を開催したがるのか、という点を考えながら見ると、なかなか面白い。

もちろん、ローマ人自身がそういうのを好んだということもあるだろうが、実際のところ、統治の一種のガス抜きとして機能していたと考えられる。つまり、民衆が見世物に熱狂することにより、普段の鬱憤が晴らされ、結果として、統治体制に対する鬱憤が逸らされるわけである。「パンと見世物」によって平民の魂を買収する、というユウェナーリウスの風刺句がよく示す通りである。

ちなみに、私は、英語音声に英語字幕をつけて観た。実際、ローマ式・ユダヤ式の人名や地名の英語読みを聴き取るのは、日本人には困難なので、英語ができる人でも、英語字幕をつけて観ることをお薦めする。こういうことができるのも、DVDの便利さ・快適さである。